ÚLTIMAS NOTICIAS ARAGOSAURUS

Curso para visitar el Parque Paleontológico de Galve y otros lugares

La Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), ha organizado el Curso sobre. “La Geología como herramienta para desarrollar competencias básicas de Interacción con el Mundo Físico y de Conciencia Ciudadana”. El curso se desarrolla de forma itinerante durante de tres días (25-27 marzo 2011) a lo largo de distintos puntos de interés geodidáctico: Se visitará el Parque Geológico de Aliaga, el Parque paleontológico de Galve, el Parque Cultural de Albarracín y el Parque Cultural del Alto Tajo.

Un mastodonte en el fondo del oceáno Atlántico

La revista paleontológica alemana Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie acaba de publicar un artículo con la descripción de una rama mandibular del mastodonte Stegomastodon waringi encontrada a 45 metros de profundidad en la plataforma submarina argentina. La información la hemos leído en la Nación. El fósil lo recupero un barco pesquero cuando estaba pescando en profundidad con una red de arrastre. Es algo parecido a como se encuentran los famosos fósiles pleistocenos de la costa holandesa, lo que ocurre que este mandíbula se encontraba a una mayor profundidad. El trabajo esta firmado por los investigadores Alberto Luis Cione y Eduardo Pedro Tonni, paleontólogos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, junto con Alejandro Dondas, del Museo Municipal Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.

Petrobrasaurus, el saurópodo encontrado en un sondeo petrolífero

Petrosaurus

es un nombre sonoro para un dinosaurio, pero no hemos buscado la

sonoridad cuando decidimos ponerle este nombre al saurópodo de Puesto Hernández,Rincón

de los Sauces (Neuquén,Patagonia, Argentina)

conocida por sus ricos yacimientos petrolíferos. Hace unas décadas se

encontró una de las reservas de petróleo de Argentina más importantes y

alrededor de los yacimientos fue creciendo la ciudad de Rincón de los

Sauces.

Una de las empresas que explotan el crudo de esta zona es Petrobras (Petróleo

Brasileiro). El proceso de extracción comienza cuando se decide el punto

donde se va a ubicar el nuevo sondeo. La ubicación depende del

subsuelo, por lo que en superficie puede haber un monte u otro accidente

orográfico. Esto es lo que pasó con el punto donde Petrobras decidió perforar,

coincidía con un pequeño monte. En septiembre del 2004 se procedió a

desmontarlo, ya que la bomba de extracción de petróleo debía estar en

una amplia zona plana y despejada de obstáculos. Los trabajos de

desmonte eran seguidos por Leonardo

Filippi, entonces director del Museo de Rincón de los Sauces, y

¡sorpresa, sorpresa! comenzaron a aparecer vértebras y restos de un gran

saurópodo. La empresa cambió la ubicación del pozo para no destruir los

fósiles, son sólo 30 metros pero lo suficiente para que el patrimonio

se pudiera conservar. Esta es la razón por la cual hemos puesto el

nombre de este nuevo saurópodo a Petrobras.

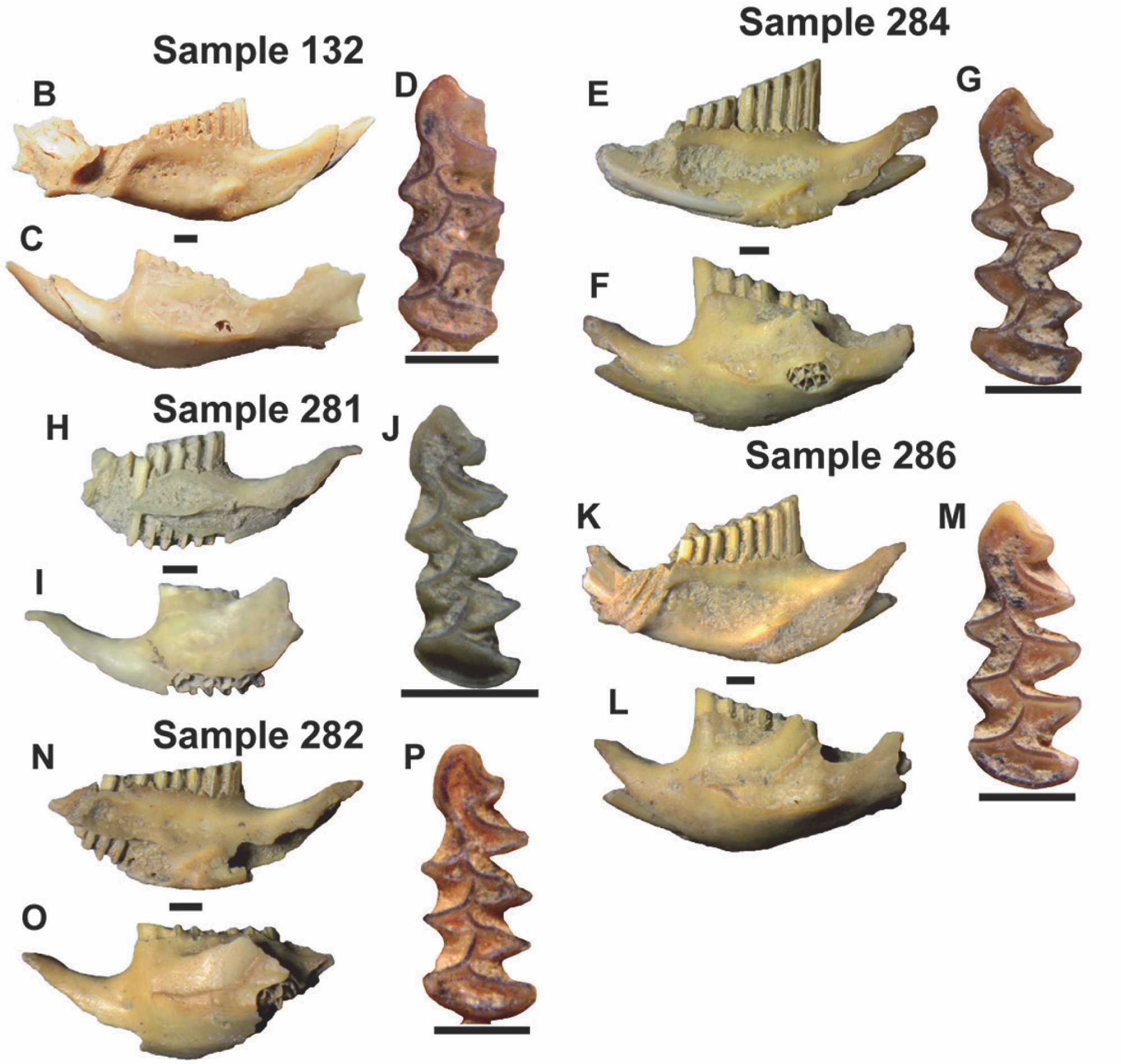

A la sombra de los gigantes: un repaso a la historia de los Mamíferos Mesozoicos de Teruel

Diminutos y conocidos casi exclusivamente por sus dientes aislados, los mamíferos del Mesozoico vivieron a la sombra de otros vertebrados gigantescos bien populares, los dinosaurios. Cuando abrimos el capítulo sobre el origen de los mamíferos nos encontramos con criaturas enigmáticas, pequeñas y mal representadas en el registro fósil. Además su descubrimiento está ligado no a una gloriosa campaña de campo sino a la paciente labor de lavado y triado en el campo primero y en el laboratorio posteriormente; lo que hace que muchas veces los descubrimientos tengan lugar meses y hasta años después que los grandes vertebrados hayan salido a la luz. Sólo después de una paciente y cuidadosa labor de lavado, tamizado y triado de toneladas de sedimentos se han obtenido molares de mamíferos que nos indican que Teruel, durante el Cretácico inferior, formaba parte de un mundo global, en el que vivían animales que encontramos en la cercana provincia de Cuenca, en Portugal, en el Sur del Reino Unido, en el Norte de Marruecos, en Norteamérica y en Suramérica, en los vastos desiertos de Asia central y en Australia.

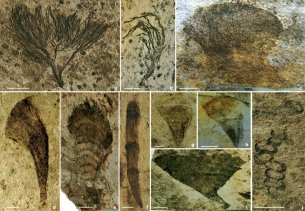

La primera diversificación de los organismos pluricelulares hace 600 millones de años

Al final del Precambrico, en un intervalo temporal que se llama el Ediacariense se produce la primera diversificación de los animales pluricelulares identificada en diferentes partes del mundo. Estos animales pueden ser los precursores de los filos modernos que aparecen en la explosión del Cámbrico, pero en otros muchos casos parecen “experimentos” de la vida en líneas que posteriormente no tuvo descendencia. Las diferencias en las asociaciones fósiles encontradas ha hecho que se las nombre de diferente manera, así la más famosa la biota de Ediacara proviene de Australia, la biota de Avalón de Canadá, etc. A este selecto grupo de asociaciones se le acaba de añadir la biota de Lantia (China) publicada recientemente en la revista Nature. Se trata de una biota muy significativa porque podría ser la más antigua del Ediacariense.

El pie de Lucy

Australopithecus afarensis es uno de los homínidos más famosos del registro fósil. La propuesta inicial de Donald Johanson de su posible relación con la línea de los homínidos modernos fue una de las razones. Hoy conocemos que A. afarensis, cuyo ejemplar más famoso es Lucy, está más relacionada con la línea de los autralopitecinos. La semana pasada volvió a circular por la red noticias sobre estos homínidos por la descripción de un hueso del pie (cuarto metatarsiano) que demuestra su condición bípeda.

Blasisaurus en el programa Teknópolis de la ETB2

Penélope Cruzado-Caballero (Aragosaurus-IUCA), Xabier Pereda-Suberbiola (Universidad del País Vasco) y José Ignacio Ruiz-Omeñaca (Museo del Jurásico de Asturias, MUJA) autores de la nueva especie de dinosaurio Blasisaurus canudoi han sido los protagonistas de la grabación de un programa de la serie Teknópolis que emite la ETB2. Esta grabación se realizó en el mes de Enero en los mismos yacimientos de Arén donde se encontraron los fósiles.

Conoces a Nemicolopterus?

Se trata de un reptil volador (pterosaurio) del Cretácico Inferior del noroeste de China descrito en el 2008 por un equipo brasileño-chino en la revista norteamericana PNAS. Se trata de un pterosaurio diminuto (250 mm. de longitud de las alas), que se le considero como el más pequeño del registro fósil. El holotipo se trata de un individuo inmaduro, ya que no tiene por completo osificados los huesos del esqueleto. Es una forma muy delicada, sus huesos son extremadamente finos y que solo es posible que fosilicen en un yacimiento de conservación excepcional. El nombre completo es Nemicolopterus crypticus, que viene a significar algo así “el escondido habitante alado del bosque”

Gran acogida de la II Olimpiada de Geología de Aragón

El pasado día 11 de febrero se celebró la II Olimpiada de Geología de Aragón organizada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias (Universidad de Zaragoza). No podemos estar más contentos con el éxito de participación que ha tenido, ya que nada menos que 70 alumnos de Bachiller y 4º de la ESO, tanto de Zaragoza capital como de otras localidades de la Comunidad, han participado en esta jornada geológica, ¡casi 30 estudiantes más que el año pasado!

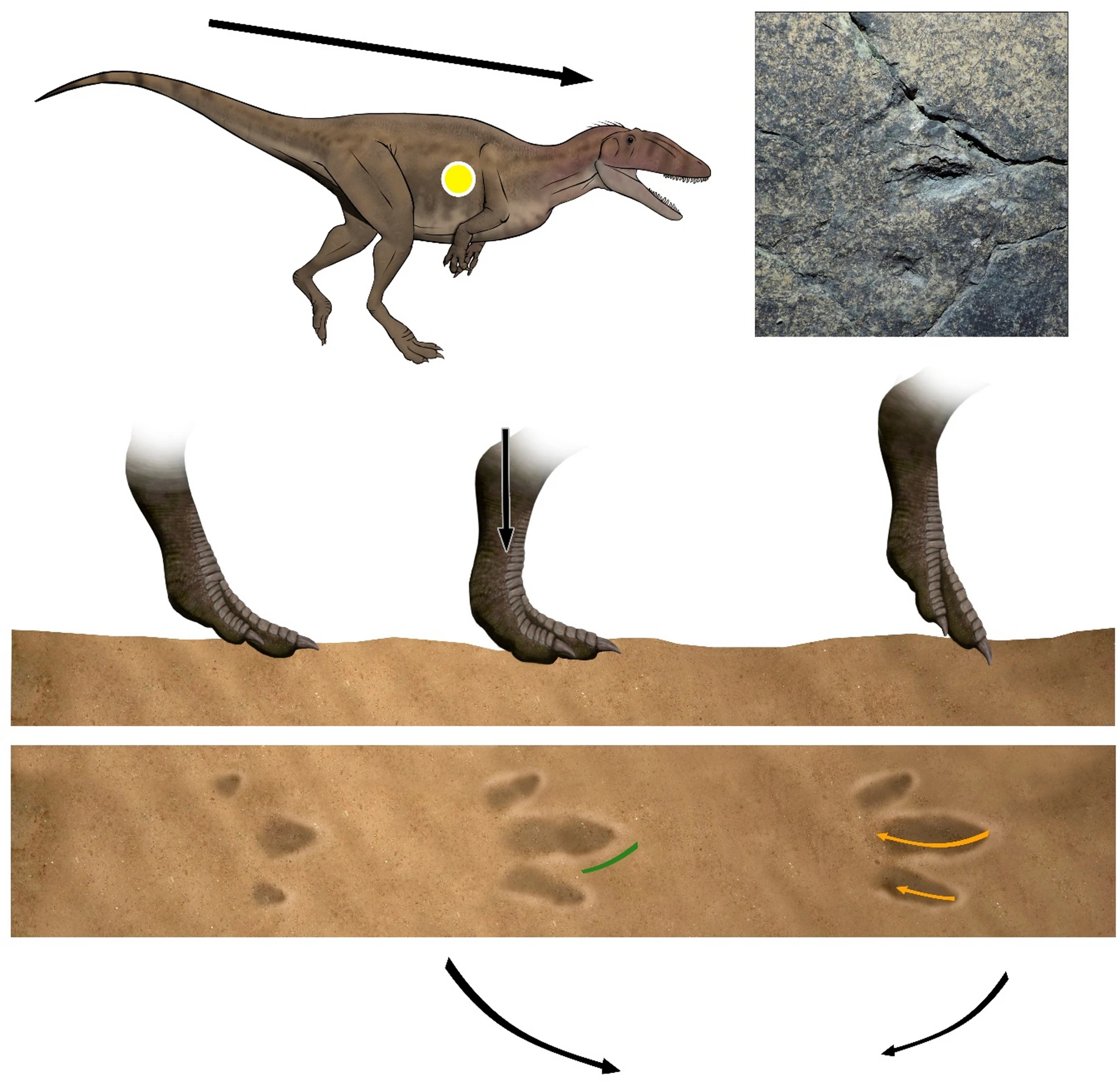

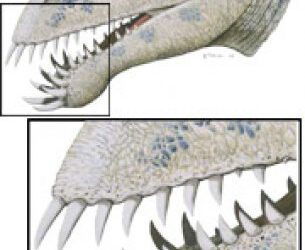

Nueva información sobre Masiakasaurus

Masiakasaurus es un dinosaurio terópodo descrito por Scott Sampson, Matthew Carrano y Cahterine Forster en 2001. Su nombre deriva de la palabra nativa masiaka que significa vicioso, es decir el reptil “vicioso”. La especie es knopfleri, que está nombrada a Mark Knopfler, el alma mater de famoso conjunto inglés Dire Straits. Su canción más conocida Sultans of swing es la que más se escucho durante la excavación. Sus fósiles provienen sedimentos del final del Cretácico (Maastrichtiense) de Madagascar. La fotografía es es National Geographic.